![]()

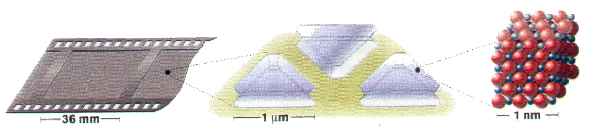

En ajoutant du formiate aux pellicules argentiques, la qualité des photogaphies est multipliée par dix. Cette découverte de l'équipe du laboratoire de physico-chimie des rayonnements de l'université Paris-Sud provoque un saut technologique majeur pour la photographie argentique alors que la qualité de la photographie numérique explose. La structure de la pellicule argentique n'est pas aussi parfaite que l'on veut croire : le négatif de 36 mm de large et de 24 mm de haut, recouvert de gélatine, dans laquelle baignent en suspension plusieurs dizaines de millions de minuscules cristaux a un défaut.

Les photons ne servent pas tous :

L'ouverture du diaphragme de l'appareil laisse passer la lumière : chaque centième de seconde, plusieurs dizaines de millions de particules lumineuses reflétées par les parties éclairées de l'objet déferlent à travers l'objectif. Ce sont des photons qui percutent les cristaux de bromure d'argent à la surface de la gélatine. Chaque impact provoque la libération d'un électron à l'interieur du cristal. Il est attiré par les ions argentés de charge positive : il se forme des atomes d'argent. Ces atomes, en se libérant du réseau cristallin, perdent leurs qualités de transparence : le photon lumineux émis par la région éclairée de l'objet se transorme ainsi en un point sombre sur la pellicule transparente. Dès lors, l'image latente est formée à partir des photons : le lumineux devient opaque et le sombre transparent. Le diaphragme se referme. En 1827, Nicéphore Nièpce avait du patienter plusieurs jours entre le début et la fin de ses photographies. Sachant qu'il y a un milliard d'ions argentés dans chaque cristal, Nièpce a dû attendre qu'un milliard de photons percutent les cristaux pour qu'ils se noircissent et que l'image latente devienne visible.

Heureusement, dès 1835, cette attente s'est réduite grâce à une étape supplémentaire : le développement mis au point par Louis Jacques Daguerre. Il suffit désormais d'attendre que les cristaux aient au maximum une dizaine d'atomes d'argent noircis regroupés en un agrégat, et non un milliard. Les cristaux de l'image latente restent pourtant transparents. Mais une fois plongés dans le liquide du révélateur, les cristaux deviennent, soit totalement opaques, soit totalement transparents. Le secret de cette alchimie n'a été dévoilé que depuis une dizaine d'années. En fait il amplifie les contrastes en fonction d'un seuil critique d'atomes : s'il y a moins de trois atomes d'argent dans un cristal, le révélateur fait disparaitre les points noirs et le cristal redevient transparent, sinon il les multiplie. L'invisible empreinte de l'image latente se développe ainsi en une photographie négative parfaitement nette, à partir de laquelle on produit l'image positive. Ainsi, grâce au développement, il suffit théoriquement d'attendre que trois photons percutent un cristal pour qu'il se noircisse totalement. Cependant, le processus n'est pas aussi parfait.

La révolution

Pour que l'atome d'argent soit durablement formé, il faut que le trou nuisible atteigne la surface du cristal où il est alors capté par la gélatine extérieure. Malheureusement ceci n'a lieu qu'une fois sur cinq en moyenne. Ce ne sont donc pas trois photons qui sont nécessaires pour noicir un cristal mais quinze ! "la cinétique chimique a permis de mieux comprendre les processus en jeu" souligne Jacqueline Belloni dans le numéro 6764 de Nature. En 1997, Jacqueline Belloni, Mona treguer et Hynd Remita, en collaboration avec René de Keyser, responsable du laboratoire de recherche et de développement d'AGFA-Gevaert, ont repéré trois composés chimiques qui, une fois implantés dans les cristaux, seraient capables d'absorber le trou perturbateur avant qu'il ne nuise. Environ un millier de molécules de formiate (HCO2) prennent ainsi la place dans le réseau critallin d'autant d'ions brome. En testant la sensibilité du nouveau cristal dopé, ils ont vu s'opérer une merveilleuse double réaction chimique. Ainsi, le "rendement quantique théorique" (nombre d'atomes d'argent formés par photon absorbé) passe de 20 à 100%, puis de 100 à 200%. Ce progrés intéresse évidemment tous les fabricants de pellicule mais c'est AGFA-Gevaert qui en a l'exclusivité : elle a déposé les brevets dés décembre 1997.

L'intérêt

L'image finale serait indubitablement de meilleure qualité ; des 20 milliards de cristaux sur les pellicules argentiques actuelles, on pourrait passer à 200 milliards de cristaux à temps de pose égale. Mais sachant que pour qu'une photographie paraisse nette à notre oeil, il faut que deux points éloignés de 20 micromètres soient effectivement séparés sur l'image, la pellicule argentique actuelle suffit largement...