![]()

Le but de cette partie est d'expliquer simplement le trajet de la lumière depuis le soleil jusque sur la pellicule de l'appareil photo, et d'étudier les paramètres qui entrent en jeu pour changer les réglages d'une photo.

L'objectif de l'appareil photo capte la lumière comme un oeil : il reçoit la lumière renvoyée par tous les objets.

La lumière traverse ensuite les différentes lentilles de l'objectif (destinées à faire varier la focale, mais aussi à corriger les perspectives,...). Puis elle est refletée vers le haut par un miroir pour entrer dans un prisme qui renvoie celle-ci dans le viseur (dans le cas des appareils reflex).

Lorsque l'on appuie sur le déclencheur, le(s) miroir(s) se relève(nt) pour laisser passer la lumière directement vers la pellicule, alors découverte par le volet qui d'habitude la protège des photons. La lumière n'atteint plus le viseur, c'est pourquoi on ne voit plus que du noir quand on prend une photo.

|

|

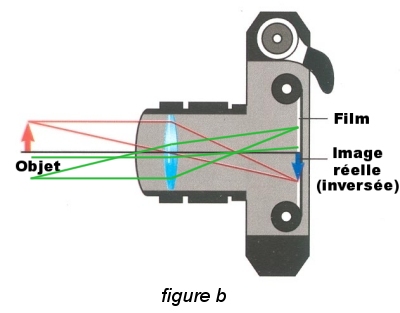

Trajet de la lumière dans un appareil photo (ne

tenez pas compte de la couleur des rayons lumineux)

|

| Le schéma ci-contre montre deux états du miroir d'un appareil photo. En haut, à l'état "normal", quand on regarde dans le viseur, les rayons lumineux sont réfléchis vers le viseur et un volet protège le négatif de la lumière. En bas quand on appuie sur le déclencheur, le miroir se relève et l'image est projetée sur le négatif. Dans ce cas, l'image est renversée mais elle respecte la chiralité de l'image d'origine (la gauche et la droite sont respectées). |

|

I ] L'objectif

Nous allons maintenant détailler le trajet de la lumière à travers l'objectif et ses lentilles.

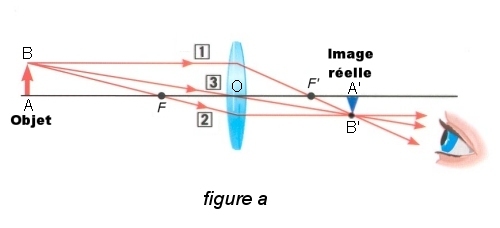

Sur ce schéma, les points F et F' représentent respectivement le foyer objet et le foyer image de la lentille. Ils sont fixes pour une lentille donnée. Tous les rayons qui arrivent parallèles à la droite (FF') passent par le point F' (cas du rayon [1]). Les rayons qui passent par F et qui arrivent sur la lentille avec un angle non nul sont défléchis et deviennent perpendiculaires à (FF') (cas du rayon [2]). Enfin, hors de ces cas particuliers, les rayons lumineux sont défléchis ou pas selon leur angle et leur point d'impact sur la lentille. L'intérêt de la lentille est de faire converger tous les rayons en B'. Tous les rayons refléchis par le point B et qui traversent la lentille convergent en B'. C'est là que l'on doit placer le négatif pour qu'il mémorise une image renversée, mais réelle de l'objet.

Le grandissement est le rapport de la taille de l'image à

la taille de l'objet : ![]()

La mise au point se fait en faisant coincider le plan (A' B') (où se forme l'image réelle), avec le plan du négatif.

|

Voici le même schéma mais illustré avec l'appareil photo. Celui-ci est simplifié car l'objectif contient plusieurs lentilles (pour corriger les distortions). On voit ici la position du négatif au point de convergence des rayons lumineux. D'autres objets (origines des rayons verts), ont été rajoutés afin de mieux visualiser les trajectoires des rayons lumineux dans des cas quelconques.

|

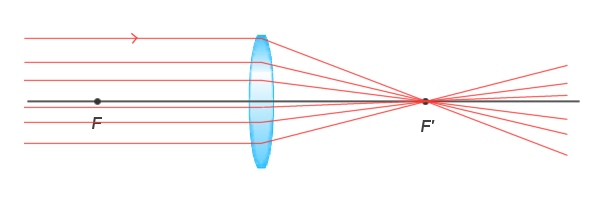

Cas d'un point placé à une distance infinie :

Lorsque l'éloignement du pointest théoriquement infini (dans la pratique, quand il est éloigné de plus de 15 mètres), les rayons venant du point sont tous considérés comme perpendiculaires à la lentille et le point de convergence est alors confondu avec le foyer image.

II ] L'exposition

Pour qu'une photo soit de bonne qualité (techniquement parlant), il faut que le film soit correctement exposé, c'est-à-dire qu'il reçoive une certaine quantité globale de lumière, aussi appelée lumination. Cette quantité optimale dépend de la sensibilité du film, exprimée en ISO. La lumination est exprimée comme suit :

|

Lumination (en lux/s) = Eclairement du film (en lux)

x Temps de pose (en s)

|

Pour une scène de luminance globale et un film de sensibilité ISO donnés, l'exposition coorecte ne dépend donc que de l'ouverture du diaphragme et de la vitesse d'obturation.

1. Le diaphragme

Le diaphragme est situé dans l'objectif. Il détermine la quantité de lumière qui atteint le fond de la chambre. Plus le diaphragme est fermé, moins la lumière passe et plus la vitesse d'obturation doit être lente pour compenser le peu de lumière qui passe et ainsi obtenir une exposition correcte.

L'ouverture du diaphragme ou nombre d'ouverture (noté n) s'exprime par une série de valeurs normalisées dont voici la progression : 1 - 1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32. Si l'on monte d'un cran dans cette échelle (par exemple de 2,8 à 4), la quantité de lumière qui passe est deux fois moins importante. L'ouverture est souvent exprimée en f/n, par exemple f/5,6 ou f/11.

2. La vitesse d'obturation

Elle est également appelée "temps de pose". C'est le temps durant lequel le négatif est exposé à la lumière. Elle est le plus souvent exprimée en fractions de seconde, par exemple : 30 - 15 - 8 - 4 - 2 - 1 - 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/15 - 1/30 - 1/60 - 1/125 - 1/250 - 1/500 - 1/1000 - 1/2000 - 1/4000. Entre deux valeurs successives, la vitesse varie du simple au double, comme entre deux valeurs successives de n la quantité de lumière que laisse passer le diaphragme varie du simple au double.

On peut donc exposer le film de la même manière en combinant la valeur du diaphragme et le temps de pose de différentes manières. Par exemple, on peut poser longtemps avec une petite ouverture, ou poser moins longtemps avec un diaphragme plus ouvert. Ces deux choix sont équivalents pour l'exposition mais offrent des avantages différents :

3. L'indice de lumination (IL)

(aussi appelé "Exposure Value" en Anglais). L'échelle des IL est une suite arithmétique de raison 1. Chaque IL représente la valeur de tous les couples V/O (Vitesse/Ouverture) équivalents et qui correspondent donc à une même exposition. La base de la suite est IL 0 pour le couple 1s/ (f/1). En pratique, l'échelle des IL va de -2 IL à +18 IL. Le passage d'un IL au voisin peut se faire en gardant une ouverture constante et en passant à la vitesse voisine, ou bien en gardant une vitesse donnée et en passant à l'ouverture voisine. Exemples :

4. Sensibilité du film

Elle est exprimée en ISO (International Standardization Organization). Quand cette valeur double, la sensibilité double. Un film de 50 ISO est donc 8 fois moins sensible qu'un film de 400 ISO. On dit aussi qu'un film de 100 ISO est deux fois plus "lent" qu'un film de 200 ISO.